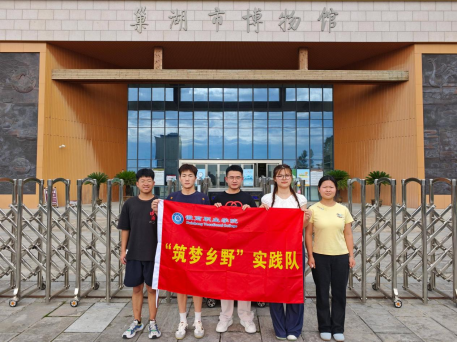

为深入贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护传承的重要指示精神,大力弘扬中华优秀传统文化,6月29日至7月5日,商务管理系“筑梦乡野”实践队一行在指导老师庞何心带领下赴巢湖市开展为期七天的暑期“三下乡”社会实践活动。实践队通过与非遗传承人对话、实地走访、社区调研、红色文化研学及志愿服务等形式,深入挖掘巢湖传统民歌文化底蕴,助力乡村文化振兴。

探寻非遗音韵瑰宝,传承水乡天籁文脉

巢湖流域孕育的巢湖民歌,是楚汉文化与江淮风情交融的文明结晶。实践队队员走进巢湖市博物院,在文物陈列中解码凌家滩玉龙纹饰的文明密码,在渔鼓陶埙的千年音律与青铜彝器、方言民谣的共振中,体悟流域历史文化底蕴。队员们重点参观“巢湖非物质文化遗产”展区,系统学习巢湖民歌、纸笺加工技艺等非遗知识,聆听民歌音频资料,为后续实践活动奠定基础。

实践队专程拜访国家级非遗传承人李家莲老师。在其工作室,李老师以朴素语言讲述巢湖民歌从司集诞生、烔炀发展的历程,阐释“一领二幺三拐弯四合”的独特唱法,其现场演唱的民歌饱含乡土气息与岁月沉淀,让队员深刻感受非遗传承的生命力。

随后,队员们与省级非遗传承人雷玉君老师开展交流。雷老师分享了通过“肌肉记忆”苦练技艺的传承经历,强调非遗传承需兼具创新意识与特色坚守。他现场指导队员演唱《巢湖好》,逐音纠正音准与吐字,让队员在近距离学习中体悟年轻传承人对文化根脉的热爱与坚守。

追溯革命历史印记,弘扬志愿奉献精神

在李焕之陈列馆,队员们通过手稿与照片,探寻艺术家与巢湖土地的精神联结;巢湖好生态园内的巨幅歌谱,彰显艺术源于生活、融入百姓的本质。队员们在民歌研学课堂中,观察现代教育方式对传统歌声的活力传递,思考传统文化的当代传播路径。

实践队还前往国家安全教育馆与李克农故居,通过历史展品感悟无名英雄的奉献精神与李克农将军的忠诚品格,深刻认识到和平生活的来之不易。在前李村和小方村,队员们实地调研民歌与普通话的共存现状,记录乡土故事中蕴藏的文化传承密码。

投身环保志愿实践,触摸乡土文化根脉

实践队成员躬身参与巢湖生态保护,沿湖清理塑料瓶、包装袋等废弃物,用实际行动维护湖畔整洁。队员们向环卫工人赠送饮用水,与当地村民攀谈,深切体会劳动者的坚守与乡土间的纯粹善意。

在社区调研中,队员们通过“巢湖民歌与普通话使用情况”问卷调查,搭建与居民的沟通桥梁。老人们即兴哼唱的民歌乡音,成为非遗文化在时代变迁中顽强存续的鲜活见证,为调研积累了充满生活温度的一手资料。

汇聚调研智慧成果,传承文化育人初心

实践队拜访了安徽省合唱协会副秘书长、巢湖市合唱协会主席马巧玲老师。马老师介绍,巢湖市百灵鸟合唱团虽由退休且不识乐谱的成员组成,但凭借对艺术的热爱与坚持,在厦门、香港及国家大剧院等舞台屡获金奖。面对赛前一个月排演十首歌曲的挑战,团队迎难而上,用信念与热爱铸就佳绩,展现非专业团队的无限潜能。

队员们还与安徽艺术学院青年女高音歌唱家单泓斐老师进行了深度交流。从舞台演唱者到声乐教师,单老师分享了职业转型中“自我实现”到“成就他人”的价值重塑,讲述见证学生艺术“开窍”的育人喜悦,让队员们深刻理解艺术传承中“育人”的深远意义。

通过此次暑期“三下乡”社会实践活动,队员们在巢湖民歌的坚守创新、红色精神的传承弘扬、基层艺术团体的信念坚守与教育者的育人初心之中,触摸到这片土地的文化魂魄。实践队将带着收获与思考继续前行,以青春力量肩负起文化传承与乡村振兴的时代责任。

(文/图:庞何心 李文/袁慧雅 姜欣林;审核:艾敏;责编:谢雨萌 刘家韦)

![]() 招生咨询热线:0551-68580900

招生咨询热线:0551-68580900 ![]() 纪检监督电话:0551-68580125

纪检监督电话:0551-68580125 ![]() 技术支持(图文信息中心):0551-68580919

技术支持(图文信息中心):0551-68580919![]() 槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022

槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022 ![]() 紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201

紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201 皖ICP备05004077-2号

皖ICP备05004077-2号

皖公网安备 34010402703737号

皖公网安备 34010402703737号