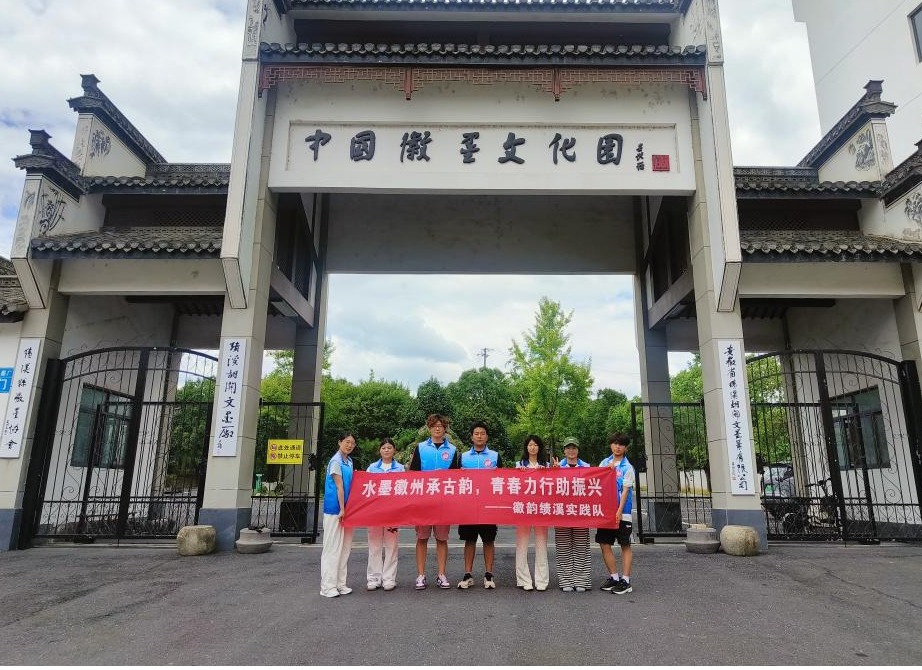

继重走徽杭古道、探访仁里古村落后,7月25日,马克思主义学院“徽韵绩溪”暑期社会实践队再启文化探寻之旅,队员们走进位于绩溪县的中国徽墨文化园(绩溪胡开文墨厂),近距离观摩徽墨从取材到成型的完整制作过程,追溯徽墨研制的千年历程,在墨香中感悟代代相传的徽匠精神。

作为中国制墨业的“老字号”,胡开文墨厂承载着徽墨制作的核心技艺与文化记忆。在工匠师傅的指引下,实践队依次参观了制墨主要环节的工坊。从选取黄山松木、动物胶皮等天然原料,到通过古法“炼烟”技艺将原料制成细腻烟粉;从按比例混合烟粉、胶剂、珍贵药材,千锤百炼、反复捣杵制成墨坯,到用特制模具压制成块、阴干定型;再到最后由匠人手持刻刀精细修边,用矿物颜料在墨面勾勒山水、书法图案的“描金”工序——从“取料”“炼烟”“制墨”“塑形”“阴干”到“描金”,十余道核心工序环环相扣,每一步都凝聚着对“毫厘”的较真。

当看到师傅们在炼烟车间精细化摆放碗碟保证取烟的效度,在制墨车间反复锤打捻揉保证墨胚的纯度,在描金时屏息凝神控制笔尖力度,队员们切实体会到“一两黄金一两墨”的分量。这种对细节标准的严苛遵守和对制作技艺的执着坚守,让队员们对“慢工出细活”有了更生动的理解。通过与师傅们的交流大家也了解到,如今墨厂在保留古法的同时,也会根据现代需求改良配方,让徽墨既延续文化底蕴,又适应新时代的书写、收藏需求。

“做墨如做人,要沉得下心,耐得住寂寞。”匠人们朴实的话语,道出了徽匠精神的核心——坚守初心的专注、精益求精的追求,以及让技艺“活”在当下的责任。

此次实践中,队员们不仅触摸到徽墨制作的“技艺脉络”,更读懂了背后的“精神密码”。“一块墨的诞生,是自然原料与人文匠心的结合,更是一代代匠人‘守艺’与‘传艺’的见证。”一位队员在实践日志中写道。

接下来,“徽韵绩溪”暑期社会实践队将继续深入绩溪的文化地标,在行走中挖掘非遗背后的文化基因,让传统技艺与工匠精神在青年心中生根发芽。

(文/图:张林/叶金丽 ;责编:陈苏 刘家韦)

![]() 招生咨询热线:0551-68580900

招生咨询热线:0551-68580900 ![]() 纪检监督电话:0551-68580125

纪检监督电话:0551-68580125 ![]() 技术支持(图文信息中心):0551-68580919

技术支持(图文信息中心):0551-68580919![]() 槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022

槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022 ![]() 紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201

紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201 皖ICP备05004077-2号

皖ICP备05004077-2号

皖公网安备 34010402703737号

皖公网安备 34010402703737号