7月22日至29日,信息工程系“小红花”志愿实践队10名师生深入安庆市宿松县北浴乡罗汉山村,开展“语润红乡”罗汉山村多维振兴计划“三下乡”活动。

罗汉山村位于安徽省安庆市宿松县北浴乡,地处宿松县最高峰罗汉尖主峰北麓,是皖鄂交界的结合部。自2017年起,学院与这座红村结下不解之缘,多批驻村工作队扎根于此,在扶贫与乡村振兴的征程中留下坚实足迹。

党旗映红乡 语润初心路

“师生要在保障安全的前提下,珍惜难得的实践机会,走向社会、走入基层,在社会课堂中受教育、长才干、作贡献,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。”学院党委书记陈春来对于实践队的亲切探访和殷殷嘱托,拉开了此次活动的序幕。自与罗汉山村结下帮扶缘分以来,学院始终心系这片红色土地。此次“语润红乡”行动更是凝聚党委关怀与青春力量,将推普工作作为心与心联结的纽带,让政策解读、知识传授与文化传承在乡音与普通话的交融中落地生根。在学院驻村工作队的帮助下,实践队与共青团宿松县委员会进行了深入座谈,积极寻求团县委的大力支持,同时精准对接乡村需求,为实践活动把脉领航。

语润乡音暖 推普破壁心连心

“a,o,e”“四是四,十是十”……推普课堂上,从声母韵母教学、再到绕口令比赛,志愿者们提前设计了丰富的教学形式,课中的击掌鼓励与提前准备好的小礼物,让孩子们在过程中感受了语言的乐趣。针对中老年人的课堂则更显实用和温情。实践队提前对接村委,熟悉村委宣传需求。志愿者用标准普通话解读社保政策,模拟“您好”“谢谢”等日常用语场景,村民们从最初的羞涩躲闪到后来的自信跟读,每一声清晰的表达都映照着沟通壁垒的消融。

语润红音响 童言薪火映初心

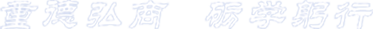

“当年红军就在这山林里……”老支书朱留安动情地讲述着发生在罗汉山的一场场战斗,从卡子门、兵工厂到红军路、思恩洞,从高敬亭到陈少敏、朱赛英,近十处红色景点和数位革命先辈的革命故事,这位老支书如数家珍地一一叙述着,志愿者们认真记录着方言里的红色记忆。

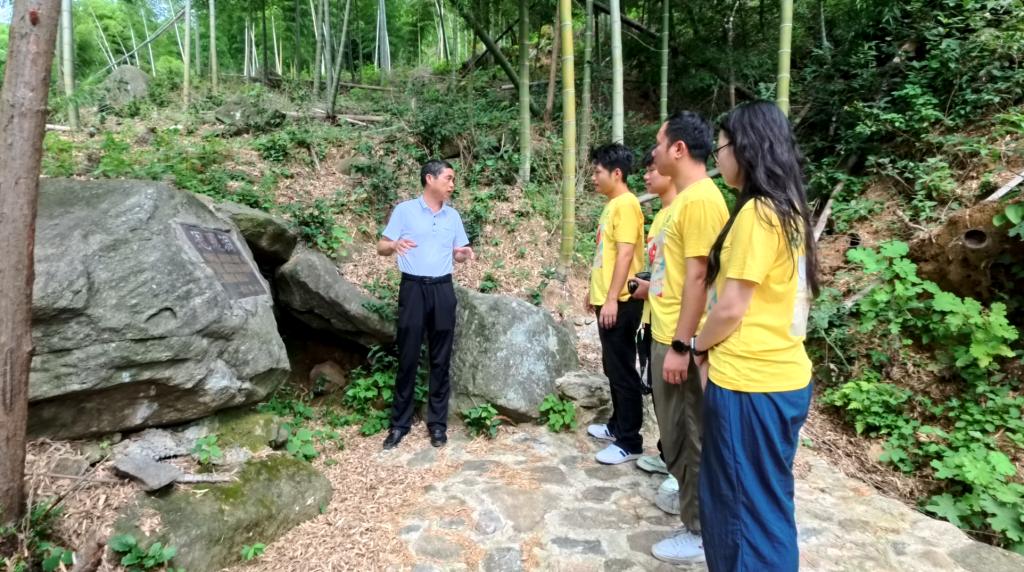

团队将这些材料进行细致梳理,精心将方言讲解词转化为通俗易懂的普通话讲解词,既保留了原有的乡土韵味,又让更多人能清晰领会其中的内涵,编纂形成了饱含乡土情怀与红色记忆的《罗汉山村红色故事集》,同时拍摄团队也为罗汉山村打造了专属主题红色宣传片,这些成果将成为年轻村民深入了解家乡红色基因、游客感知罗汉山红色底蕴的重要抓手。

为切实解决游客到访罗汉山村参观红色景点时无人讲解的难题,实践队和村委共同商议,在村内精心遴选合适人员,启动“讲解员淬炼计划”。队员们以《罗汉山红色故事集》为培训素材,着重纠正普通话的语音语调,为村里系统培育小小讲解员。当游客们站在红军泉边,小小讲解员们自信地向游客讲述“当年战士们就喝这口泉水”的故事时,红色基因正跨越时空被传承发扬。

语润展匠魂 乡音商韵焕新生

“家人们,这是我们罗汉山的竹编技艺,纯手工制作,目前正在申请县级非遗项目……”“罗汉山风景美如画,带各位网友云游一下吧……”直播间里,实践队成员又化身乡村文旅推介官正用普通话向网友推介竹编手艺和乡村美景,竹篾摩擦的沙沙声与乡间清脆的虫鸣鸟叫交织成乡村振兴的序曲。

为助力当地特色产业焕发新活力,实践队积极投身罗汉山竹编技艺的保护与传承工作,专门为该技艺的申遗项目策划并拍摄宣传片。队员们深入采访竹编艺人廖东生老先生,用镜头细致捕捉竹丝在指尖翻飞的精妙瞬间,记录下从选材、破篾到编织成型的每一道传统工序,更通过访谈挖掘技艺背后代代相传的匠心故事与文化内涵。这部宣传片不仅全方位展现了罗汉山竹编技艺的独特魅力,更为其申遗之路增添了有力的宣传载体,实践队希望通过这项工作,能为推动这项传统技艺走向更广阔的舞台、带动相关产业发展奠定基础。

在民宿经营者培训现场,“您好,请问需要住宿吗?”“这边请,我带您看看房间”等服务用语的反复练习声此起彼伏,乡村旅游的“软实力”在这样的互动中悄然提升。实践队在前期准备阶段,细致调研了罗汉山村旅游从业人员的普通话推广现状与当地方言发音特点,针对性地为当地量身编制了《罗汉山村旅游服务普通话手册》。手册中,不仅将常用方言与普通话进行一一对照标注,还系统收录了“景点讲解话术”“服务常用语”“应急沟通语”等实用内容;再配合专题培训时的场景模拟、发音纠正等环节,切实为当地旅游产业提质增效注入了新动能。

从红色旅游到特色产业,普通话正为这座山村搭建起与外界联通的经济桥梁,让绿水青山的价值被更多人看见。夕阳下的罗汉山村全貌如画,村BA赛场上的欢呼、队员和村民共唱《我和我的祖国》的歌声,定格成“语润红乡”活动中最动人的剪影。当孩子们说着谢谢老师,挥手告别时,志愿者们深知:普通话如一粒种子,已在这片红土地上生根发芽。

“小红花”志愿实践队的此次行动,不仅是一次推普助力乡村振兴的实践,更是一场青春与乡土的双向奔赴。正如村民们所说:“语言通了,心就近了,日子更有奔头了。”未来,“语润红乡”的星火必将燎原,让红色文化的传承之路更宽广,让乡村振兴的步伐更坚定。

(文/图:陶艾嘉/翟本冬 杨琦;审核:靳春生;责编:朱丽 孙玉荣)

![]() 招生咨询热线:0551-68580900

招生咨询热线:0551-68580900 ![]() 纪检监督电话:0551-68580125

纪检监督电话:0551-68580125 ![]() 技术支持(图文信息中心):0551-68580919

技术支持(图文信息中心):0551-68580919![]() 槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022

槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022 ![]() 紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201

紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201 皖ICP备05004077-2号

皖ICP备05004077-2号

皖公网安备 34010402703737号

皖公网安备 34010402703737号