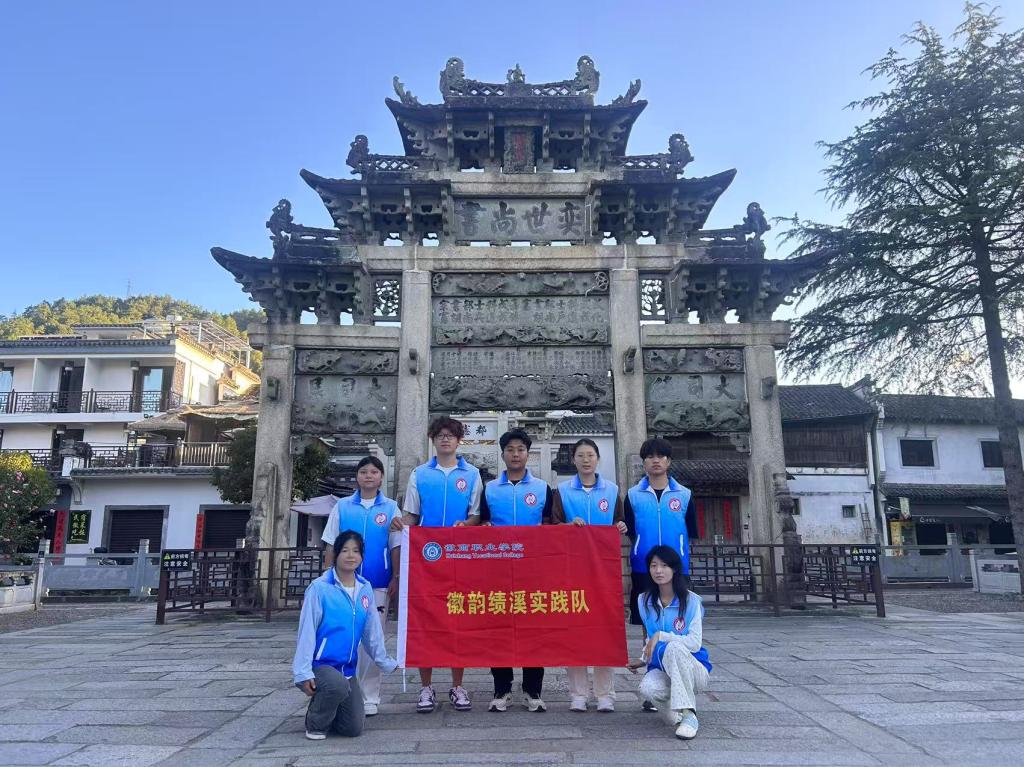

7月23日至26日,马克思主义学院“徽韵绩溪”暑期社会实践队在绩溪开展了一系列关于徽州三雕文化的调研与学习活动。徽州三雕作为国家级非物质文化遗产,蕴含着深厚的历史底蕴与独特的艺术魅力,是徽州人民智慧的结晶。此次实践,队员们通过实地考察、亲身体验和交流座谈等形式,全面感受了徽州三雕文化的独特韵味。

石雕——奕世尚书坊

走进绩溪龙川水街,奕世尚书坊以四柱三门五楼的雄伟姿态映入眼帘。这座明代正宗石雕牌楼,为纪念龙川胡氏杰出人物胡富与胡宗宪而建。 牌坊通高10米、面宽9米,采用抬梁式结构,由四根立柱、四根定盘枋及七根额枋构成,南北抱鼓石护座更添稳固威严。其雕刻艺术堪称徽派石雕的巅峰——七根额枋上,匠师以圆雕、透雕、镂空雕等技法,塑造出立体生动的画面。这座牌坊不仅获得郭沫若“天工人可代,人工天不如”的盛赞,更被郑孝燮誉为“建筑的瑰宝”,静静诉说着明代徽州的能工巧匠精神与胡氏家族的历史荣光。

木雕——“江南第一祠”

龙川胡氏宗祠素有“木雕艺术厅堂”的美誉。实践队队员刚踏入祠堂,便被隔扇、撑拱、雀替等构件上的木雕牢牢吸引,同时了解到“栋梁”“高堂”“基础”等现代词汇竟源自徽州建筑木雕艺术,不禁心生对徽文化的敬畏。尤其是享堂上首雕有22扇百鹿图、两侧雕有20扇荷花图,取“禄”与“和”的寓意,每一幅都形态各异、栩栩如生。队员们指尖轻触纹路,感受匠人们对木材特性的精准把握,从构思到雕琢尽显极致匠心追求。

砖雕——宋文革工作室

来到庄团村省级非遗传承人宋文革的砖雕工作室,队员们对墙上挂满的各式雕刻工具感到震惊不已。作品展陈室里,一幅幅精美的砖雕作品引人驻足,队员们了解到,砖雕选用的黏土需质地细密、含沙量极低,制成砖坯后要经过长时间阴干,防止开裂。雕刻过程中,像人物的表情、建筑的细节,都是通过匠人一刀一刀运用浅浮雕、高浮雕、镂空雕等不同技法,精心雕琢而成,其中一幅“百子图”,从选材到成品,足足耗费了一年时间。来到雕刻室的队员们在师傅的指导下亲身拿起刻刀,体验在砖坯上雕刻简单图案。看似容易的操作,实际却需要极大的耐心与技巧,稍有不慎就可能刻坏砖坯,这让队员们对砖雕工艺的难度和匠人的精湛技艺有了更深刻的认识。

座谈——共商徽州三雕传承

在宋文革工作室体验砖雕技艺后,实践队与庄团村村支书曹德云举行了座谈会,就徽州三雕文化的发展现状、面临的问题和困难进行了深入交流。村支书介绍,近年来,随着对传统文化的重视和保护力度加大,徽州三雕受到了越来越多的关注,市场需求也有所增加,一些传统技艺得到了传承和发展。然而,目前徽州三雕文化的传承仍面临诸多挑战,如专业人才匮乏、传承后继无人、市场推广不足、产品创新不够等。队员们结合自己的所学专业,积极建言献策,提出了加强人才培养、利用新媒体进行宣传推广、推动三雕与现代设计融合创新等建议,希望能为徽州三雕文化的传承与发展贡献一份力量。

通过凝视奕世尚书坊的石雕细节,抚摸胡氏宗祠的木雕纹路,亲手触碰砖雕的刻刀,队员们深切体悟到徽州非遗文化的独特魅力与深厚内涵。大家纷纷表示,将在今后的学习生活中,积极传播中华优秀传统文化,为非遗传承注入青春力量。

(文/图:张林/叶金丽 ;责编:陈苏 刘家韦)

![]() 招生咨询热线:0551-68580900

招生咨询热线:0551-68580900 ![]() 纪检监督电话:0551-68580125

纪检监督电话:0551-68580125 ![]() 技术支持(图文信息中心):0551-68580919

技术支持(图文信息中心):0551-68580919![]() 槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022

槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022 ![]() 紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201

紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201 皖ICP备05004077-2号

皖ICP备05004077-2号

皖公网安备 34010402703737号

皖公网安备 34010402703737号