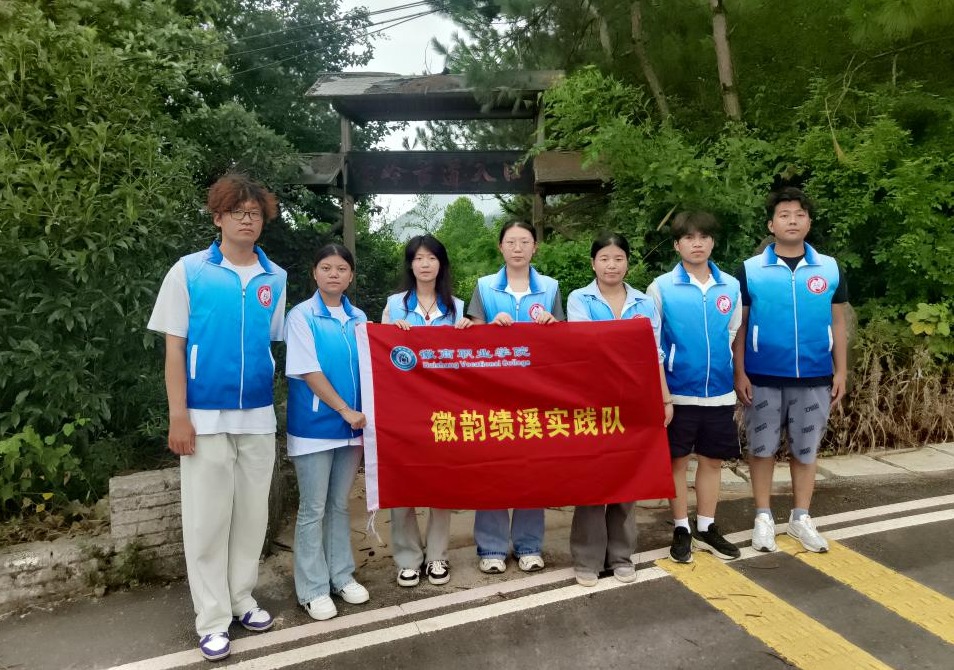

为传承红色基因,赓续革命血脉,7月28日,马克思主义学院“徽韵绩溪”暑期社会实践队走进绩溪县梧川村。在村党支部第一书记韩斌的热情接待与细致讲解中,队员们怀揣着崇敬之心,踏上了前往大会山革命基地的红色征程。

大会山,这片被誉为“皖南井冈山”的红色土地,曾是大革命时期新四军游击作战的重要区域。红军战士们依托这里的险要地形,与敌人展开了艰苦卓绝的游击战争。胡明、唐辉、熊兆仁等一批革命先辈在此留下了战斗足迹,汪天泰、程观森等烈士更是将年轻的生命永远定格在这片山林,为革命事业播撒下不灭的火种。

沿着蜿蜒的山路前行,金岭古道在脚下缓缓展开。这条古道曾是红军穿梭崇山峻岭的交通要道,青石板路面被岁月打磨得凹凸不平,每一道纹路都镌刻着历史的厚重。道路两侧古木参天,枝叶交错间漏下的斑驳光影,仿佛在低声诉说着当年红军战士们肩扛物资、传递情报的身影。“敌人的炮火曾在这山林间呼啸,可红军战士们凭着顽强意志,一次次突破封锁线。”当地向导的话语让队员们驻足沉思,脚下的石板似乎还残留着当年急促而坚定的脚步声,与此刻青年们的步伐形成跨越时空的共鸣。

穿过金岭古道,队员们来到金岭洞前。这条始建于1966年、历时近20年才完工的隧道,是“农业学大寨”时期的不朽丰碑,更被誉为“皖南红旗渠”。受河南林县红旗渠精神感召,当地村民在没有大型设备的年代,仅凭人工斧凿,以“蚂蚁啃骨头”的韧劲,凿出了这条长约1500米、宽3米、高2.5米的隧道。隧道分为两层,下层引水,上层通路,一举两得。洞口“世上无难事,只要肯攀登”的题字与上方“愚公移山,改造中国”的标语,字字铿锵,见证着血肉之躯与坚硬山岩的对决,彰显着毛泽东思想引领下的奋斗力量。

队员们怀着敬畏之心依次步入金岭洞。洞口的凉意瞬间驱散了山外的暑热,与洞外的明媚形成鲜明对比。潮湿的路面略显湿滑,大家相互搀扶着,借着手机屏幕透出的微光摸索前行。黑暗中,彼此的呼吸声与脚步声交织回荡,仿佛能听见当年凿洞村民的号子声。这段不长的穿行之路,让队员们真切触摸到了先辈们在艰苦环境中淬炼出的坚韧与勇敢。

通过此次社会实践活动,队员们深刻领悟到红色基因的时代重量。重走金岭古道,是用脚步丈量革命历程;穿过金岭洞,是用心灵感受奋斗史诗。这不仅是一次对历史的深情回溯,更是一场直抵灵魂的精神洗礼。队员们纷纷表示,将把这份感动化为前行的动力,在青春赛道上续写革命薪火,让红色血脉在新时代的征程中永远赓续。

(文/图:叶金丽;审核:张林;责编:陈苏 刘家韦)

![]() 招生咨询热线:0551-68580900

招生咨询热线:0551-68580900 ![]() 纪检监督电话:0551-68580125

纪检监督电话:0551-68580125 ![]() 技术支持(图文信息中心):0551-68580919

技术支持(图文信息中心):0551-68580919![]() 槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022

槽郢校区地址:安徽省合肥市蜀山区槽郢路15号 邮编:230022 ![]() 紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201

紫蓬校区地址:安徽省合肥市紫蓬山森林大道 邮编:231201 皖ICP备05004077-2号

皖ICP备05004077-2号

皖公网安备 34010402703737号

皖公网安备 34010402703737号